Menú de navegación

¿Vuelven aquellas pesetas que nos hacían ricos?

EXPRESO - 28.02.2012

Ana Bustabad Alonso, periodista

Hace justo diez años que los españoles despedíamos definitivamente a la Peseta. Desde entonces han cambiado mucho las cosas. Viajar ya no resulta tan caro, porque España es también un lugar caro. Pero este aniversario me ha traído nostalgias de aquellas pesetas…

Este 2012 hace justo diez años que los españoles despedíamos definitivamente a la Peseta, fue un 28 de febrero.

Este 2012 hace justo diez años que los españoles despedíamos definitivamente a la Peseta, fue un 28 de febrero. Tras dos meses de convivencia con el recién estrenado Euro, las cañas de cerveza, o los cafés, pasaban de costar 100 pesetas (0.60 euros) a redondear el euro enterito. Un palo importante para los que habíamos comenzado a trabajar y a cobrar salarios en la vieja moneda. De pronto, ya éramos completamente europeos, pero todo se había vuelto carísimo y nosotros mucho más pobres.

Ese día desaparecían muchas barreras en Europa, se terminaban las colas en las oficinas de cambio de los aeropuertos, pero también la magia de coleccionar escudos, francos, liras en cada viaje. Solo entonces fuimos conscientes de las abismales diferencias de precios que nos separaban de Francia, Alemania o Bélgica, porque allí nuestros euros cundían mucho menos.

Desde entonces han cambiado mucho las cosas. Viajar ya no resulta tan caro, porque España es también un lugar caro. Pero este aniversario me ha traído nostalgias de aquellas pesetas. Será porque en el aire se huele la vuelta de la peseta. Será porque van ligadas a los momentos más dulces de la infancia, a los primeros contactos de mi vida con un dinero que valía tanto como golosinas podías comprar con él.

Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que mi padre me dio cinco duros, nada menos que veinticinco pesetas en una sola moneda, redonda, plateada, enorme. Yo debía de tener unos 6 ó 7 años y aquello me pareció una fortuna. Tanto, que le pregunté: -¿No será mucho? -No hace falta que te lo gastes todo junto, contestó sonriente.

Pero la primera parada fue en el kiosko del parque delante de mi colegio, el Santa María Goretti de Orense, la capital europea de la moda y las aguas termales. Imaginaos si hace tiempo de esto que había unos caramelos pequeños de nata envueltos en papel brillante (plateado, rojo, azul o verde) que costaban dos a peseta.

Recuerdo las bolsas blancas de Pipas Facundo a cinco pesetas, manjar de dioses con los que Madrina nos aderezaba las tardes de verano en Santa Marta de Ortigueira, cuna de gaiteiros, playas hermosas y del Festival Internacional do Mundo Celta, que cada julio convierte a esta villa gallega en la fiesta más divertida del mundo.

Recuerdo las últimas monedas de 100 pesetas, brillantes, doradas, regordetas, que Padrino me deslizaba subrepticiamente en el bolsillo como un regalo secreto. Con ese dinero podías tomarte un café (dos en la vecina Portugal si lo cambiabas a escudos), comprar un paquete de tabaco o un litro de gasolina, que diez años después cuesta un euro y medio, casi 250 pesetas.

Y recuerdo la primera vez que vi anunciado un vuelo de ‘bajo coste’ a Londres por 5.000 pesetas, era de EasyJet, y tardé dos o tres días en salir de mi asombro. Con un billete de cinco mil, aquellos de color tostado, te sentías rica una noche de sábado y, después de la cena y las copas, todavía traías mucho de vuelta a casa.

Por ese dinero (treinta euros) encontrabas hace diez años cientos de ofertas en los hoteles cuatro estrellas de cualquier ciudad española. En unos días, unos meses quizás, las habitaciones dobles de cinco mil pesetas pasaron a costar cincuenta euros, casi el doble, y ni siquiera incluían el desayuno.

Diez años después, en esta cuesta interminable de enero que dura ya unos cuantos años –y lo que te rondaré morena- saben más dulces aquellos momentos. Los euros desaparecen rápidamente de la cuenta corriente sin darnos tiempo a saborearlos. Pero hay algo que no ha cambiado. Como las pesetas, también las monedas de euro se pierden a veces en los bolsillos y aparecen cuando menos te lo esperas. Y la ilusión que eso provoca es como un viaje dulce al pasado.

Ayer por la tarde, nada más atravesar el río Pisuerga por el puente de Poniente, hacia el Patio Herreriano, uno de los edificios más especiales de Valladolid, me crucé con una montaña de gusanitos andante. Imagino que debajo había un señor, claro, pero lo único que se veía eran millones de golosinas en bolsitas de plástico transparente.

Desde entonces, cada tres minutos me viene a la cabeza una imagen: una enorme piscina llena de gusanitos y yo bañándome en ella, vestida de azul y a todo comer. Para que la imagen sea perfecta, le incluyo de vez en cuando ositos de gominola, corazones de fresa y melocotón y regalices de color rojo intenso. Así que voy corriendo a gastarme en el kiosco las monedas que he encontrado esta mañana, esperaban seguro este momento escondidas en el fondo del bolso.

Lo bueno de hacerse mayor es que, sea en pesetas o en euros, -¿vuelven aquellas pesetas que nos hacían ricos?- puedes comprar todas las golosinas que quieras. Y comerlas en desorden, sin que nadie te diga nada, hasta que te duela la barriga.

Con firma relacionados

-

'Medellín no oculta su historia, pero ha sabido reinventarse'

-

Macao quiere ser un destino más experiencial, no solo un lugar para hacer fotos

-

Extremadura sorprende al mundo con su legado cultural, paisajes de belleza singular y una gastronomía única

-

Turismo de Galicia apuesta en sus presupuestos 2025 por la consolidación de la sostenibilidad integral del destino

-

El Clúster Turismo de Galicia impulsa la calidad como objetivo prioritario

-

Descubre los secretos del Caribe nicaragüense

-

Qué hacer en Medellín: la 'Ciudad de la Eterna Primavera'

-

Movilidad eléctrica y SMART: ¿el futuro de las ciudades?

-

Lo que debes saber antes de viajar a Múnich para la final de la Champions League en 2025

-

Santiago Ways: tu compañero ideal para el Camino de Santiago

-

Cozycozy: La búsqueda de alojamiento neutral y eficiente

-

Explorando San Francisco en caravana

-

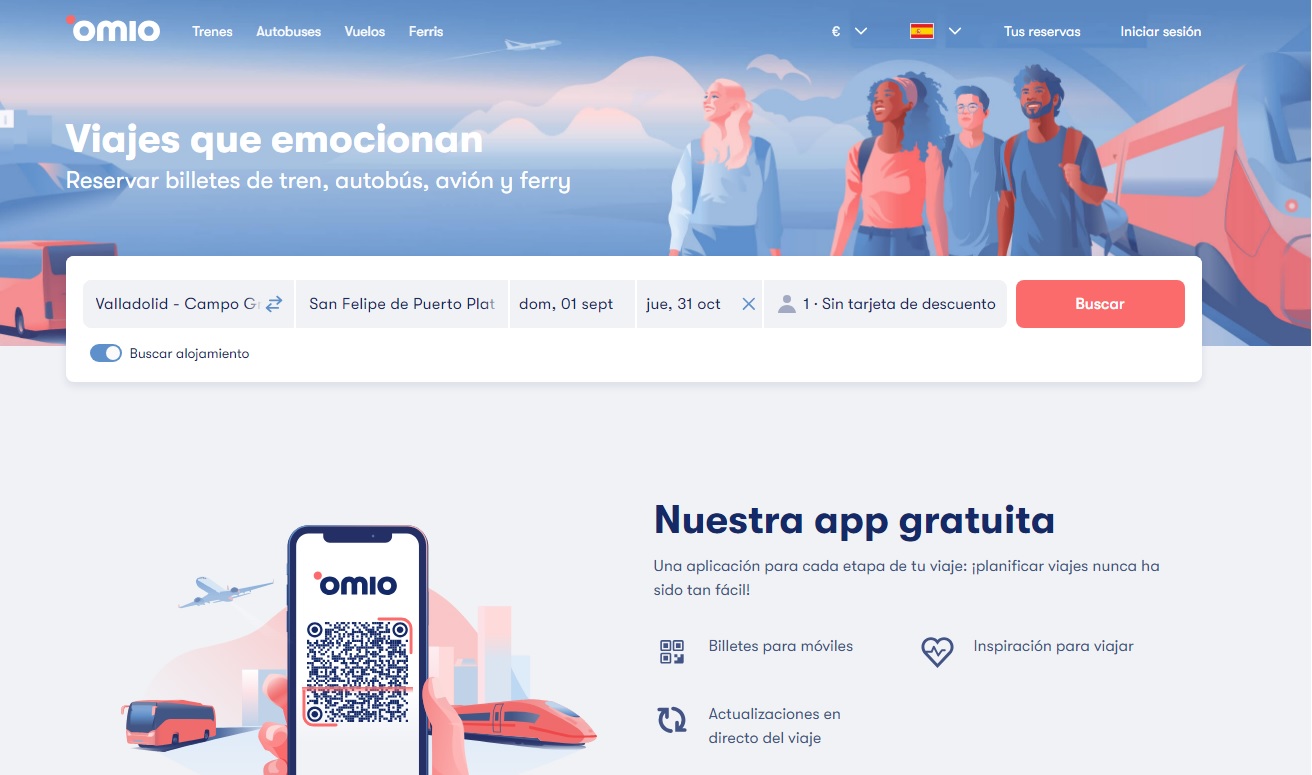

Omio: analizando la innovación y los desafíos del turismo

-

Azores Airlines: entre desafíos y oportunidades

-

Galicia refrenda su compromiso con la calidad con 285 acreditaciones Q